Pressefreiheit unter Todesgefahr

Das internationale Medienprojekt "The Gaza Project" rekonstruierte die Tötungen von Journalist*innen

Von Hannah Simon

[Text als pdf-Download]

Der Krieg im Nahen Osten hat den humanitären Notstand in der Region Gaza auf einen neuen Hochstand getrieben: Zehntausende Menschen verloren seit dem 7. Oktober 2023 ihr Leben, weite Teile des Gaza-Streifens wurden zerstört. Im März 2025 zählte das Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten über 48.000 Tote und über 100.000 Verletzte in Gaza, die seit 2023 der Eskalation des Konflikts zum Opfer gefallen sind. Selten war ein Kriegsgebiet dabei so stark von der Öffentlichkeit abgeschirmt wie der Gazastreifen. Der internationalen Presse wird der unbegleitete Zutritt in den Gazastreifen verwehrt, während palästinensische Journalist*innen unter den erschwerten und lebensgefährlichen Bedingungen des Krieges arbeiten müssen. Dass ein Konflikt, der so viel Leid mit sich bringt, derart wenig dokumentiert wird, ist eine Seltenheit.

Nachdem der jahrzehntelange Konflikt zwischen Israel und den Palästinenser*innen infolge des Massakers der Hamas vom 7. Oktober 2023 zu einem brutalen Krieg eskalierte, erhob die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen am 29. Oktober 2023 schließlich einen schwerwiegenden Vorwurf: Das israelische Militär nehme gezielt Journalist*innen in Gaza ins Visier, um die Berichterstattung aus dem Kriegsgebiet zu unterbinden. Sollte sich dieser Verdacht bewahrheiten, wäre dies ein gravierender Verstoß gegen das Völkerrecht.

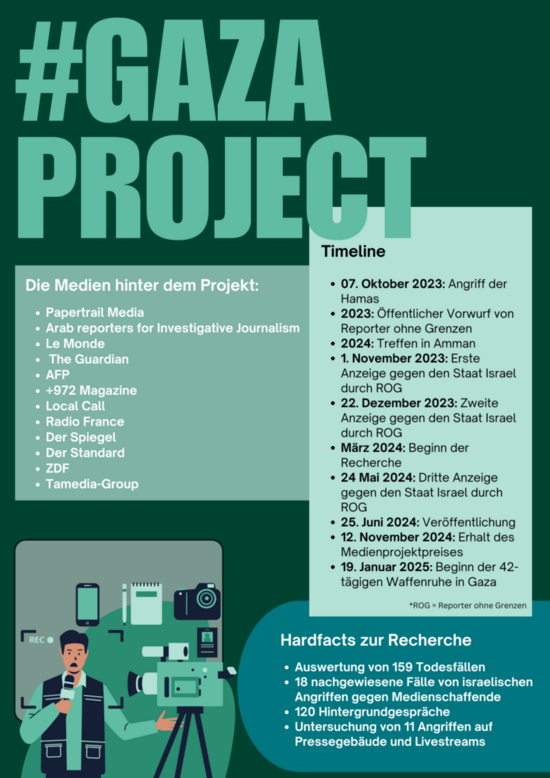

Um den Anschuldigungen nachzugehen, wurde das medienübergreifende Rechercheprojekt The Gaza Project ins Leben gerufen. Über vier Monate hinweg untersuchten 50 Journalist*innen aus 13 Medienhäusern die Vorwürfe. Das Ergebnis legt nahe, dass Israel den Tod palästinensischer Journalist*innen mindestens in Kauf genommen und in einigen Fällen womöglich sogar bewusst darauf abgezielt hat. Für die Recherche wurde The Gaza Project 2024 mit dem Medienprojektpreis der Otto Brenner Stiftung ausgezeichnet.

Am Anfang stand ein Verdacht

Bereits 2023 äußerten Reporter ohne Grenzen, das Committee to Protect Journalists und das Palestinian Journalists Syndicate den Verdacht, dass das israelische Militär gezielt gegen Journalist*innen im Gazastreifen vorgehe. Alle drei Organisationen führten Listen mit Todesfällen von Medienvertreter*innen, die in Ausübung ihres Berufes während des Krieges ums Leben gekommen waren.

Am 11. Oktober 2023, nur drei Tage nach den ersten Angriffen der Hamas, berichtete Reporter ohne Grenzen bereits von fünf getöteten Journalist*innen sowie mehreren Angriffen auf Pressegebäude in Gaza. Imad Eid, Chefredakteur der betroffenen Ma’an News Agency, betonte, dass die Pressehäuser nicht – wie sonst üblich – vorgewarnt worden seien.

Beim ‚Annual Forum‘ der Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ) besprachen Journalist*innen diese schweren Vorwürfe und diskutierten über mögliche Reaktionen auf die mutmaßlichen israelischen Kriegsverbrechen. Mit dabei waren unter anderem Frederik Obermaier, einer der Chefredakteure des deutschen Recherchekollektivs Paper Trail Media (München), sowie Mitglieder des internationalen Journalist*innen-Netzwerks Forbidden Stories. Schon damals war klar: Diesem Thema müssten sich sowohl palästinensische und arabische, aber auch israelische Kolleginnen und Kollegen gemeinsam widmen.

Am Ende dieses Treffens stand ein klarer Entschluss: Ein internationales journalistisches Team sollte die Vorwürfe systematisch untersuchen. Forbidden Stories übernahm die Koordination der beteiligten Medienhäuser. In einem ‚Mission Statement‘ griffen Forbidden Stories auch in Bezug auf dieses Projekt ihr Motto auf. „Killing the journalist won’t kill the story“, heißt es darin. Journalist*innen seien die Zeug*innen der Geschichte – und genau diese Geschichte sollte ans Licht gebracht werden.

Ein internationales Rechercheteam formiert sich

50 Journalist*innen aus 13 Organisationen schlossen sich dem Gaza Project an. Unter ihnen befanden sich Journalist*innen aus Israel und Palästina, aber auch von renommierten europäische Häusern wie Le Monde, The Guardian, Der Spiegel, das ZDF und Der Standard. „Da hilft es natürlich, wenn man eine Organisation wie Forbidden Stories dabei hat, die viel Erfahrung mit groß angelegten Recherchen hat“, erklärt Maria Retter, eine Reporterin von Paper Trail Media.

Das Team teilte die Recherche zu auffälligen Todesfällen von Journalist*innen untereinander auf. Mit den dabei ermittelten Daten begann das Team im März 2024 mit seiner Analyse. „Wir führten zunächst Listen der verstorbenen Medienschaffenden seit dem 7. Oktober 2023 zusammen“, erinnert sich Retter. „Bis zur Veröffentlichung am 25. Juni 2024 werteten wir 159 Fälle aus.“ Es sollten so viele Beweise wie möglich gesammelt werden. Beweise, die zeigen, dass getötete Personen nicht nur zur falschen Zeit am falschen Ort waren, sondern dass hinter den Todesfällen ein systematisches Vorgehen steckte.

An die Arbeit – die Suche beginnt

Damit ging die Suche los, geforscht wurde nach großen und kleinen Indizien rund um die Todesumstände der Journalist*innen. Durch Open Source Intelligence (OSINT) wurden öffentlich verfügbare Informationen gesammelt und analysiert. „Wir werteten unter anderem Satellitenaufnahmen, Bilder, Videos, Kommuniqués des israelischen Militärs und die lokale Berichterstattung aus und archivierten über eine Million Telegram-Nachrichten aus 50 Kanälen“, erzählt Retter weiter. Mithilfe von KI wurden die meist hebräischen oder arabischen Nachrichten ins Englische übersetzt. Zusätzlich konnte das Projektteam mithilfe einer selbst entwickelten Suchfunktion zum Beispiel Zeitpunkte von wichtigen Ereignissen nachvollziehen: Es musste ermittelt werden, wer, wie, wo und wann zu Tode gekommen war. Es sei immerhin ein Unterschied, ob jemand durch einen Schuss getötet wurde oder durch eine Bombe, die ganze Straßenzüge zerstörte.

Israel weist Vorwürfe zurück

Da ist zum Beispiel die Geschichte der palästinensischen Reporter Hamza Al-Dahdouh und Mustafa Thuraya. Sie ließen eine Drohne aufsteigen, um die Zerstörung in ihrer Umgebung zu dokumentieren – kurz darauf wurden sie in ihrem Auto von einer israelischen Drohne getroffen und getötet. Das israelische Militär erklärte den Vorfall durch eine vermeintliche Bedrohungslage. Die Drohne der Journalisten sei eine Gefahr für die eigenen Soldaten in der Nähe gewesen, es gebe außerdem Belege, dass Al-Dahdouh 2022 Geld vom Islamischen Dschihad erhalten habe. Doch Recherchen der Washington Post, die durch das Gaza Project bestätigt wurden, widerlegen diese Darstellung: Die Drohne befand sich zu keinem Zeitpunkt in der Nähe israelischer Truppen. Außerdem wurde bekannt, dass Al-Dahdouh wohl kurz vor dem Angriff die Ausreise aus dem Gazastreifen genehmigt worden war. Die dafür notwendige Sicherheitsüberprüfung hätte er kaum bestanden, hätte etwas gegen ihn vorgelegen.

Das Gaza Project fand insgesamt 14 Fälle, in denen Pressevertreter*innen angegriffen oder getötet wurden, obwohl sie zum Zeitpunkt ihres Todes durch ihre Splitterschutzwesten klar als Journalist*innen erkennbar waren. 18 Journalist*innen wurden durch Drohnen angegriffen, teils getötet.

120 Befragte, zusätzlich technische Analysen

Das Team hinter dem Gaza Project sprach mit über 120Personen. Das half dabei, Hinweise zu überprüfen und einzuordnen, unterstreicht Maria Retter im Interview. Als Faustregel galt, dass grundsätzlich jede Information durch mindestens zwei unabhängige Quellen belegt werden musste. Dazu kamen Gespräche mit Expert*innen, die unter anderem in Völkerrechtsfragen beraten konnten oder technische Erklärungshilfe leisteten. So konnten zum Beispiel Überreste von Munition analysiert oder Videoaufnahmen ausgewertet werden.

Ein besonders drastischer Vorfall war der Beschuss des Hajji-Gebäudes in Gaza Stadt am 2. November 2023. Im zehnten Stock befand sich eine Kamera der französischen Presseagentur AFP, deren Bilder kontinuierlich per Livestream übertragen wurden. Vor dem Angriff stand die AFP mehrfach in Kontakt mit dem israelischen Militär, teilte die Koordinaten des Gebäudes und bekam versichert, dass das Gebäude als „not to target“ markiert worden sei. Nachdem das Hajji-Gebäude dennoch angegriffen wurde, wies das israelische Militär zunächst sämtliche Vorwürfe von sich, räumte später aber ein, die Schäden könnten durch einen „Militärschlag in der Nähe” verursacht worden sein. Expert*innen kamen allerdings zu einem anderen Schluss: Bild- und Tonaufnahmen legen nahe, dass der Beschuss des Hajji-Gebäudes von einem israelischen Panzer ausging.

Geschichte einer Katastrophe

Um aufwendige Recherchen wie diese umzusetzen, musste das gesamte Schwarmwissen des Kollektivs genutzt werden. Auch wenn jedes Medienhaus für sich arbeitete, war immer der Rückhalt aus der ganzen Gruppe zu spüren, erinnert sich Maria Retter. Die einzelnen Redaktionen teilten ihre Kompetenzen und Erfahrungen mit dem Kollektiv. So konnten die Arab Reporters for Investigative Journalism den Kontakt zu palästinensischen Journalist*innen herstellen, arabischsprachige Journalist*innen von Le Monde und Forbidden Stories erhielten diesen aufrecht. Ohne diese Sprachkenntnisse wäre es Retter nach nur schwer möglich gewesen, den teilweise schwer traumatisierten Menschen einfühlsam genug zu begegnen.

Für Maria Retter, die nach ihrem Politik- und Wirtschaftsstudium zuerst für den österreichischen Standard arbeitete und später zu Paper Trail Media wechselte, war es die bisher anspruchsvollste Recherche. Ohne selbst vor Ort zu sein und dort mit Menschen sprechen zu können, sei es schwierig gewesen, ein Bild der Realität zu rekonstruieren. Da war die Sprachbarriere, die immer einen Umweg über Übersetzungstools oder Vermittler*innen erforderte. Und wenn sie Bilder oder Videos auswertete, war da immer die Last der Tragödie zu spüren, der das Gaza Project-Team hinterherrecherchierte: So wurden in den Telegram-Chats, in denen die Journalist*innen unterwegs waren, Aufnahmen von Gräueltaten ungefiltert geteilt. Immerhin konnten mithilfe der Plattform Atlos belastende Inhalte entsprechend gekennzeichnet und ausgegraut archiviert werden, sodass man nicht ständig damit konfrontiert wurde. Auch wegen der mit der Recherche einhergehenden psychischen Belastung war der Austausch innerhalb des Teams wichtig: Wie bei investigativen Recherchen üblich, wurde der Recherchefortschritt nicht außerhalb der Arbeitsgruppe geteilt, sodass die Kolleg*innen die einzigen Ansprechpartner*innen waren, um die erarbeiteten Inhalte zu verarbeiten. Für die arabischen Kolleg*innen von ARIJ war die Arbeit am Gaza Project dabei besonders belastend, denn durch den persönlichen Kontakt zu Betroffenen waren sie dem Leid in Gaza verstärkt ausgesetzt. Daher erhielten sie professionelle psychologische Betreuung.

Kollektives Arbeiten und Einzelinteressen

Generell war die Kommunikation mit dem israelischen Militär eine Hürde, die sich durch das gesamte Rechercheprojekt zog. Retter erinnert sich, dass das Militär oft um Aufschub für die Antwort bat: „Mein Eindruck ist, dass sie eine klare Linie haben. Sie wissen genau, was und wie viel sie verraten. Sie beziehen nur sehr begrenzt Stellung.“

Über eine Plattform konnten sämtliche Erkenntnisse aus den Recherchearbeiten mit allen Teampartner*innen geteilt werden. Als es dann an die Veröffentlichung im Juni 2024 ging, waren erst einmal viele Gespräche nötig: Trotz des großen Zusammenhalts der Reporter*innen brachte jedes Medium auch eigene Interessen und Bedingungen ein. Es ging beispielsweise um die Frage, an welchem Datum die Berichte veröffentlicht werden sollten, und darum, wie die Rechercheergebnisse formuliert werden. Die deutschen und österreichischen Medienhäuser gingen, vor dem Hintergrund der geschichtlichen Verantwortung, mit viel vorsichtigeren Maßstäben an die Israel-Berichterstattung heran als Partner*innen aus England oder Frankreich. Es musste eine Möglichkeit gefunden werden, Rechercheergebnisse differenziert zu äußern und – wie immer – unterschiedliche Parteien zu Wort kommen zu lassen.

Konsequenzen stehen noch aus

Am 25. Juni 2024 wurden die Recherchen des Gaza Project veröffentlicht – und bis heute wirkt das Projekt nach. Viele arabische Medien griffen die Geschichten auf. Mehrere Instanzen hatten schon vor Veröffentlichung Anzeigen gegen Israel erstattet und Kritik am israelischen Vorgehen geäußert, darunter Reporter ohne Grenzen, aber auch ranghohe Diplomat*innen, sowie die Sonderberichterstatterin für Meinungsfreiheit der Vereinten Nationen, Irene Kahn. Letztere prangerte zwei Monate nach der Veröffentlichung des Gaza Project die Bedrohung der Redefreiheit durch die israelischen Angriffe mehrfach öffentlich an. Angriffe auf die Medien seien auch Angriffe auf das Informationsrecht der Menschen, betonte sie auf einer hybriden Pressekonferenz in New York im Oktober 2024. Doch mit ihrer Kritik steht Kahn auf politischer Ebene weitestgehend allein da. So reagierte die US-Regierung nicht auf die Anzeige des amerikanischen Journalisten Dylan Collins, der bei einem israelischen Angriff verletzt wurde, und auch die Anzeigen von Reporter ohne Grenzen laufen bisher ins Leere. Die Präsidentin des Committee to Protect Journalists, Jodie Ginsberg, zeigte sich in einem Interview enttäuscht darüber: „Es scheint, als ob Israel einen Blankoscheck hat.“